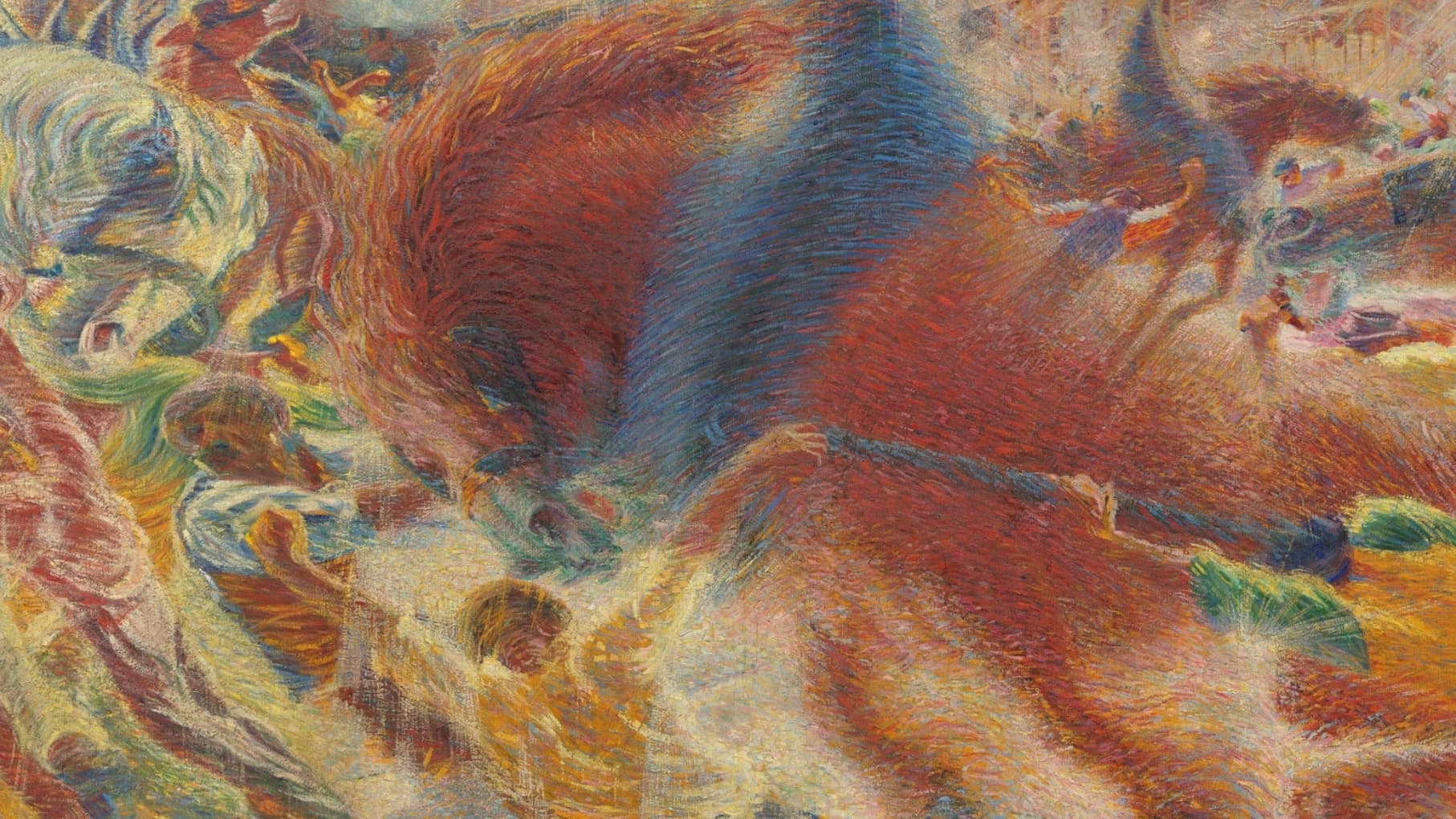

图·《城市的兴起》·翁贝托·波丘尼

【十】

磅 磅 磅 磅 磅 磅 磅 磅!

“八枪!开了八枪,督长有人造反!”

“过来,凑近说,谁造反?”

“民!”

“伤着官了吗?”

“大晚上的没有官。”

“不过响几枪罢了,他们来得不对,有枪(比个手枪的手势),来对了,我们就换官喽!睡觉,明天捉人。”

“可……”

“可什么的,打了自家兄弟?”

“八枪,八枪没打人!”

“那干什么的?”

“打旗,其他楼台的旗,八杆!”

“来来来,我问你,我们一共多少楼台?”

“加我们九个。”

“你说打旗打了几杆?”

“八杆。”

“同时?”

“同时!”

“你他妈知道楼台他妈的怎么建的吗?”

“围城修,每个隔上十里多地。”

“还是同时?”

“同时!”

“这样——,走!去看看。”

磅!

——11月9日

【十一】

当那冰冷的刃滑过我的喉,

我与这世不再逗留。

任鬼魅将我携走,

去得干净,我已别无所求。

鬼魅呵,

为何叫我勿要怕你,

为何叫我静享清福?

原是阳光下住阴楼——面目不再飞舞。

鬼魅呵,

扯你衣布为我带封信罢,

叫子孙烧我金侯。

告我什么,《玉帝经》

祖上没有金楼。

将我扣留,将我扣留!

——11月8日

【十二】

再烂的人想的都是郎才女貌,

临街的乞丐也要把红烛消耗。

今朝灰儿布,

明儿个皇恩浩;

龙头骑上泥藕翘,

千金没有还来傲。

伊要谱琴鼓曲要知道,

二要玉餐门厅闹,

伊、伊、伊,终了不把铜镜照,

到以为俊俏;

无德无能无财,伊怎的会到?

罢了,乱韵一场,

糊涂虫儿笑!

——11月10日

【十三】

杂绪

将一白石掷在浊水中,

波未定复挽袖拿起,

这自然没有什么不妥之处,兴许还会因为这浊水的衬,

白石显出了前所未有的玉的姿态。

可将这白石久置于浊水中,就难免受些影响。

光阴的力量总是无言,也让人无言。

浊水会慢慢的透进去,削了白的光泽,

这时候,纵你将石粉碎,

也终了挽救不了什么。

非常恶一处地点,

可命里事儿,八字的计划薄上告诉你非要在这儿呆着不可,

于是呜呼哀哉,好生的煎熬愁苦。

像这样颇经了些时日,

忽而桎梏得释,坦然了,

周遭的一切都不显得那么可恶了。

这感受的源泉,

是非己的进化,还是己的同化?

这大抵是我全部焦虑的来处。

——11月11日

【十四】

谁都可以是一刻的哲人,

难在长久。

长时间的认识清醒,需要我们有所舍弃;

哲思不是特例,是如一、平常。

有些事,泥地上的雪;

没人去踩,

便永远不知道下面是泥,

然而终究是泥,念的却是雪。

项链光从字面上看,

我便是绝不愿意去戴,

手镯如此,耳环依旧。

链啊,镯啊,

毕竟字形没遮掩什么。

倘若将材质换成金的,银的,玉石的,

则有我的鄙夷了,

金银软,玉石脆,怎么束得住人?

从古来,这可真是退化。

然而终究是我糊涂,哪里有退化的理呢?

最不济的东西,打上时间,这时间也便是一种进化。

今天的东西比昨天的东西就要好

原因便是那多活的几个时辰;

彻底无用的东西在昨天已经死去,你能看见的没有所想的那么差。

所有不拿时间当墓志铭的东西,那定然有它的好处,至少有人以为好处。

从古看,以铁为链为镯,无须论冶铁难度,

从给犯用而不是奉在金丝楠木的桌上便可知不是什么稀缺物件。

用的时候难免有主子的鞭笞,有被缚者的不服,

费了气力还要将心悬着,恐以往后要来复仇,

结果呢,总是肉泥血水,画面真称不上闲趣。

如今将铁进化成了玉,

玉不常有,为历代所珍视,一块和氏璧可集发系百人之头,

然后佩之,赏之,佩之,葬之,掘之,复赏之。

如此效用,自然讨喜。

人们自愿地开着笑脸去戴,人手一只,时尚好看。

玉镯玉镯玉浊的,用起声律来,竟还衬了主子的雅。

有人如此呢,便人人如此,时间一久,目的便不重要。

主子被隐起来了享着牲醴,啊呀,进步得很!

——11月15日

【十五】

玖叁集起于九月九日开始的九篇小记。

起初的九篇纯粹是无心写就。后来由于学业所迫,这便省的小记也便成了我写作的主要。随手写,不会多费精力。

时间一久,也便有了现在这么一个更新速度如日记的集子。

我很难将其定义,导致很长一段时间我对他的态度并不明了。

后来想想,无故纷扰罢了。

我很喜欢一部片子,姜文导演的《一步之遥》。

冗长、节奏混乱等话已被说过不少,而我却被一股子特殊的力量吸引,一遍复一遍的看,且每一遍都是让欢喜加深。

因为我从中看到了一个创作者的自由。

有言看不懂的,其实不用看懂,只要感受。我想,玖叁集也是如此的罢。

罗伯特·麦基是以常提到的一个词便是陈词滥调;

一个创作者的原罪在于重复,因为他有责任不断的向新的蛮原涌进。

玖叁集以小的篇幅来讲述,以不着边际奇幻的角度来描写,

以求的便是脱出某种束缚,尽可能深的拓原。

他是种种事端下于思想的最大保留,也是在违背创作原理的背景下诞出的无奈之举;

他是我倾注心血的,所表达皆不隐晦,明明白白;

想了解现阶段我之思想的,大可拿去看看,他具有代表性。

玖叁集是一柄钢刀,抵在我的脖子,

我时刻将其紧握,以求保全我的性命;

如此的抗争使我快慰,待我松手,他会给我适时的了结。

我不过一个年纪尚小的青年,我深切的明白自身思想的局限性,

倘若按先前所抱有的想法,我大抵不会去写。如此,也算“拓原”。

人终于始于先知,阶段是不可避免的局限,

碍于阶段而不去写,那就等行将就木之时来一次通透罢!

也还有些别的私念,

现在自己写下这些东西,无所顾虑的,

待到先生们走出了阶段要转过头来批评或说自己进入了阶段做了这阶段的信徒,有所顿悟,要大骂,也好照着单子列出罪状,

我是一个极怕麻烦也厌给别人平添工作的人,如此想是简单些。

——11月22日

附:这篇小记写了七天,其次多次被迫搁置。

要知道,灵感来时动笔,一旦打断就再唤她不来。

终了她只是来过,留了些痕迹,作品是这痕迹上的空壳,总失于原有。

此等无奈,也便是我所说的违背创作原理,我理应立刻向前迎她的。

后面还有几篇关于玖叁集的,不知何时得云,概以连空壳都被打去了罢!

【十六】

清醒必定带来痛苦,因为它是相对庸俗而言的,

无论是真清醒抑或是假清醒,皆是如此。

一个人厌世的起初,原因很多,

因此我们没有理由相信我们此刻所谓清醒是真的。

人天生的使命便应该是正视自己,这是对唯一能触及魂灵的琢磨。

自己能认识到假清醒,

这样的“假”是没有害处的,至少是独立的思想,

但目的,我希望都是真的清醒。

正视,然而终究不易,

概以伪清醒者处境无二,无非是大骂,愤感同时被大骂,引半清醒者与昏睡者愤懑,

半清者愤彼言后车之不在,昏者愤了他们瞌睡。

所谓半清醒者,心中都有十分的不平,这里姑且称为Q先生罢。

Q先生们一面高呼无栋梁之材,一面将嫩苗累紧扼住,不露丝毫光亮。

他们踩踏过去:扫除污秽的雅,

然后大划其界,深彰其威,多现其洁,

他们的雅是向学步者开枪,这帮潺头们!

企图从矛盾中达目的者,自有矛盾的因果,这权不用我管,可此类人于新兴的毒害远超

浑者,并不只碍了他的事,这也便同我有干系!

然而这帮雅士们并不是大字不识的人,他们往往有些学识,

从浑顿的一片慢慢的爬至清白,所以他们深谙其中的不易,

这份不易使他们深恶伪清醒者的轻妄,以及对这份不易的藐视,

于是Q先生们便想使伪清醒者一步登天,容不得半点发展的过程,

他们忘却了自己的攀爬。

还有一类,也是不易,这里叫作Z先生,可较前者却颇有些“渡世”的胸襟了。

他们恨不能将行路者负上去,绝不肯让行路者受半点行路之苦,

王先生:“啊呀,啊呀!如此年纪,了不得耶!”

他们忘却了行路者的攀爬。

这两者之间当然有折中的人——H先生,

H先生:“啊呀,你且看罢,语言优美、主旨深刻、只一眼便认得是难得的文章,也还有

些差得很的地方,比方说罢,我不爱看,我之所爱是甲的某某,乙的某某,他们生意好,你应如此这样。”

当聪明的先生们,见到冷的,理性的,总是乏得很,失了兴味,继而大骂,

他们以为任何事物的最终目的都是供他消遣。

Q先生,Z先生两者的不同,由对伪清醒者的态度便可窥见一二了,

但捧之入天,贬之入地的做法所带来的效用,概以都化作半清醒者的愤愚了罢。

且再来说说如今的伪清醒者,我竟常常生出可怜之感,

伪清醒者,听了前面H先生的话或其他先生所言,

也无须顾什么,便文马生出“举世皆浊我独清”的风骨来,大叹满世界的恶狗。

愤怒呵,苦闷呵,竟四下都没有路。

忧愁塞心,索性连这伪清醒都不要,往后倘若讲起来便是世俗。

伪清醒者,大多青年,极为的激进,新的思想往往由他们来,

而把思想写下来,作一篇文章便有其他三篇内容附生,

这内容大抵都是:下笔如有神,怎的没人看,曲高和寡呵!

这思想的文章也便搁置,他们转而拿起这附生的三篇到处讯问,乞着什么,

这往后也便有Q先生,Z先生了。

他们忘却拿那思想的一篇去纵深发展,一杯浊水静而为清。

人总是惯于忘却,可憎的事物也会变得不可憎,

这似乎有利于我们的生存,有助于合流团结,也有利于符合我们的心意,停止徘徊。

我也不如忘却的好,忘却了,概以不会动笔,

忘却呵!极端无有徊徘的苦楚。

——12月1日

附:此类语句,我总怕得很,恐有旁的意味。《玖叁集》把体量放在考量点,目的,便是想以长些的篇幅,尽可能详尽的讨论,而避于此。

【十七】

十二月16日,事务繁杂,一面要应付固有的事,一面要推文章四稿,

整日未疲倦不堪,其程度口头多次提及。晚,因精神过敏而半夜不眠。

转次日,始觉不适,人的天性便不免稚气地想起“死”字来。

但转念一想,倘若死在文章上,倒也不十分冤枉的。

终于没死成,天要放我去做更多的东西。

也便又开始修文章了。

——12月18日

【十八】

别了L的日子里,我不再以为人有贤愚之分,

我很乐意书写假清醒,对话的错位感。

因为那是没有L后,自己所经最真切的感受。

有时候自己也忘却,

忘却这所谓良友的存在;

又常常忽而起,

记起现有的苦楚。

这份苦楚权是我的,这自铸的囚笼。

我在这笼里大喊,然而也只是大喊。

淌的血液的流毒,啮着骨髓的蛇虫;

我的文学,便此时

似龙爪槐一样扭曲,折回,拼命地向上。

我每每同他人谈论,一提到疗救社会便觉得空洞得很。

人,似乎更愿意相信也不得不相信眼前的真切。

去首要关注的是自己的家庭,以家庭为单位并只对家庭负责,

以此来完成对国家的成全。

去想国为先的毕竟少数,因为能直接触摸国家存亡的也在少数,

与其抬头望星宇,倒不如拿着农具锄两锄头痛快。

此种以为使我乏力,又终不知道有什么偏方,只是知道一天的饭是定然要吃的。

——12月20日